お祀り・お手入れの方法

こちらで紹介している内容は、特定の宗教や宗派に属さない日本人を対象としています。浄土真宗には位牌が用いられないなど、お祀りの考え方や使用する位牌・仏壇・仏具、お祀りの様式は宗派や地域によって異なります。熱心な仏教徒の方、特定の宗派に属されている方は、それぞれのお寺やご親戚にご確認いただくようお願いいたします。

お祀り・お手入れについて

お祀りの仕方

仏壇を置く場所

仏壇は、家庭で御本尊を安置する“小さなお寺”のような存在です。家族が集まりやすいリビングや、心を落ち着かせて毎日手を合わせやすい場所が適しています。木製のお位牌や仏壇は繊細なため、湿気や強い日光が当たる場所は避けましょう。

仏具の飾り方

仏壇の飾り方は宗派によって異なりますが、現在では宗派に関係なく各家庭のニーズに合わせた方法で祀られることが一般的です。

基本的な飾り方としては、御本尊(仏像や掛軸)・位牌を中心に以下のように配置します。

-

最上段中央に御本尊を安置し、左右には宗祖や名号が記された掛軸を掛けます。

-

お位牌は、御本尊が見えるように左右または一段下の位置に安置します。

-

さらに下の段には仏器膳、仏飯器、茶湯器、その左右に高月を配置します。

-

最下段には花立、香炉、火立、マッチ消し、リンなどを配置します。

お供え物の飾り方

お供え物は、仏様や故人への感謝の気持ちを込めて捧げます。お参り後、供えたご飯やお菓子を家族でいただきます。初物や頂き物は、まず仏壇にお供えし、ご先祖への感謝を表してから家族で「お下がり」を頂く習慣があります。

蝋燭と線香の扱い

仏教では人間の息は「不浄」とされているため、蝋燭を吹き消すことは仏様に対して失礼とされています。蝋燭は吹き消さず、手であおいだり蓋を被せる等、消す方法には注意しましょう。線香の本数は宗派によって異なりますが、日々のお参りでは本数を気にする必要はありません。

お祀り・お手入れについて

お手入れ・掃除方法

水拭きや洗剤、重曹は使用しない

毛払いで埃を掃き、柔らかい布で拭くのが基本です。木製品は繊細なので、水拭きや洗剤の使用は避けましょう。

金箔の装飾箇所には触れない

金箔が施されている部分はなるべく触らずお手入れしてください。汗や皮脂が金箔を劣化させる可能性があります。

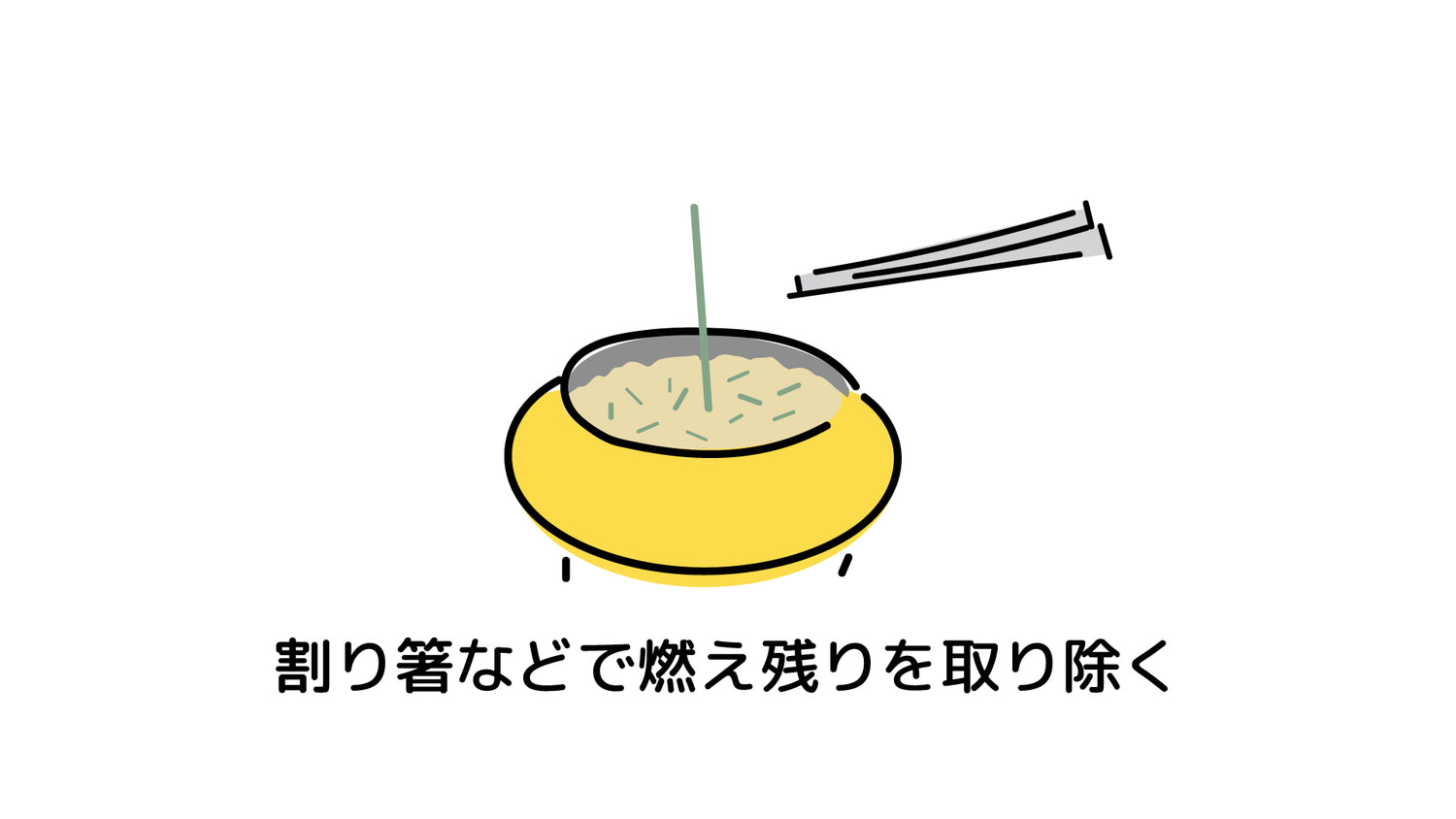

香炉の灰の管理

香炉の灰は割り箸などでお線香の燃え残りを取り除き、法要の前などには新しい灰に交換することをおすすめします。